こんにちは!とーやです!

6月レッスンにお越しいただき誠にありがとうございます!ブログ書くの遅すぎ問題は相変わらず解消されませんが気長に見守ってください!

今回は「ロックダンスにおけるアイソレーションを追求しよう」をテーマにレッスンさせていただきました!アイソレーションって、ダンスを始めて一番最初に感動するやつですよね!学校の友達に首のアイソレを披露してドヤ顔をしていたのは私だけじゃないはずです。レッスンや練習に「アイソレーション(独立・分離)」を取り入れているダンサーさんも多いのではないでしょうか。

ところで、ロックダンスにおいてアイソレーションという技術はどうして必要なのでしょうか?真剣に考えたことはありますか?「そりゃ、アイソレがあれば動きを滑らかに見せられるじゃん!」とか、「アイソレがあるからエグみのあるダンスができるじゃん!」という見かけの恩恵が真っ先に思いつくと思います。

しかし、それらの恩恵があったとしても、アイソレーションをロックダンスの中でそんなに使ってますかね?私の体感や、周りのダンサーさんの練習内容を聞く限りでは、アイソレをそこまで意識的にロックダンスの中に取り入れている人は少ない印象です(アームスやシルエットそのものをアイソレ主体としていないという意味です)。となると、アイソレの練習に時間を費やすことにメリットはあるのでしょうか?このメリットが説明ができないのに、「とりあえずアイソレをやる意味」ってなんですか?とりあえず練習して良いことってあるのでしょうか。ねぇ?教えてよ?(圧)

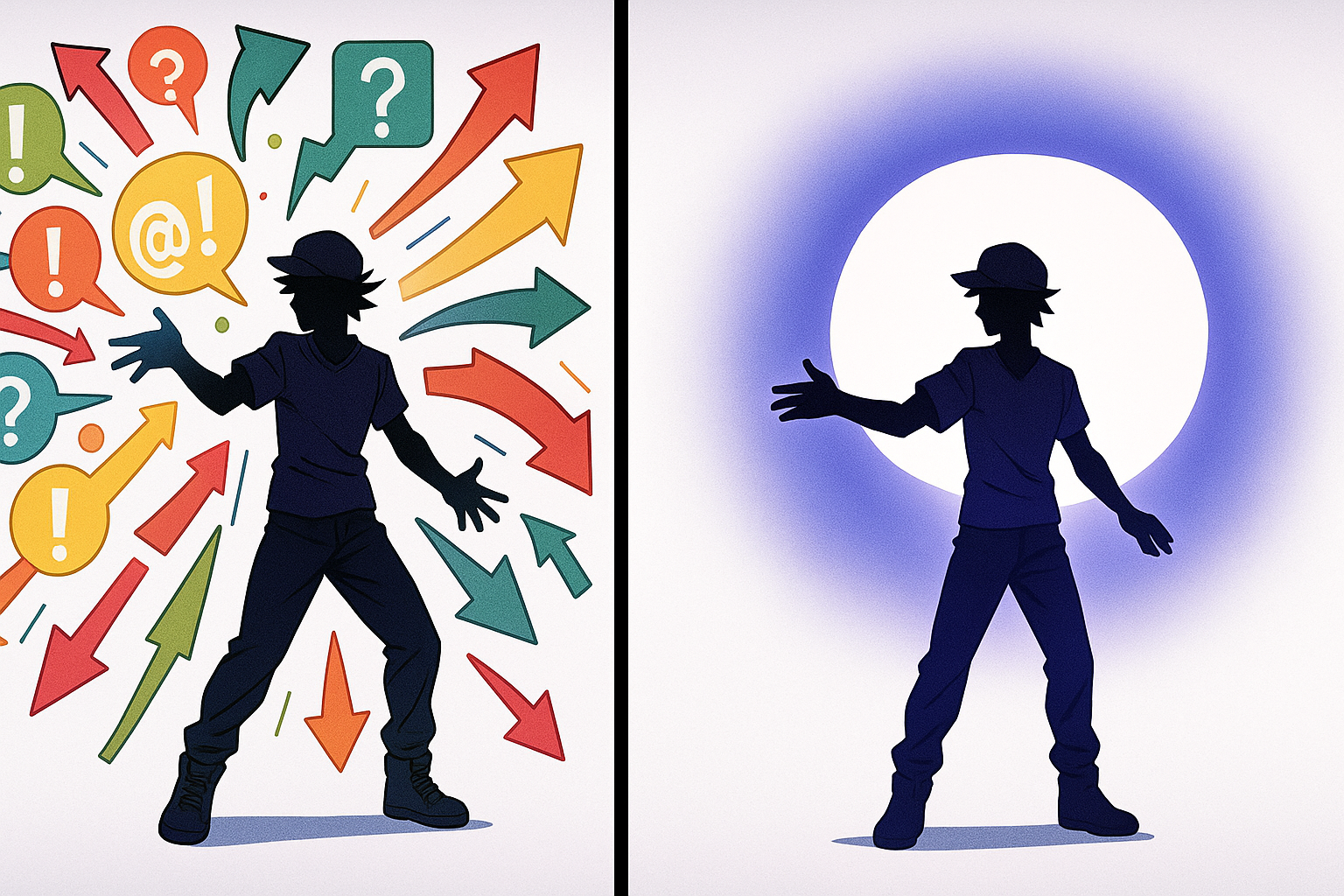

私の結論としては、アイソレ(とそれ以外のロックダンスに直接的でない技術)は経験すべきだが、練習すべきではない技術です。アイソレーションは、ダンスに一定の恩恵があるものの、やりすぎることによる弊害も同時にあると考えています。今回はロックダンスにおけるアイソレーションのとらえ方から、何を足すかではなく何を引くかという考え方の重要性と、「情報過多」がダンサーのメッセージを阻害するというコミュニケーション的な視点を交えて書き殴ります。今回も個人の主観と偏見がバチバチ入っておりますゆえ、ご了承ください。

ロックダンスにおけるアイソレーションの立ち位置

軸の固定を意識する

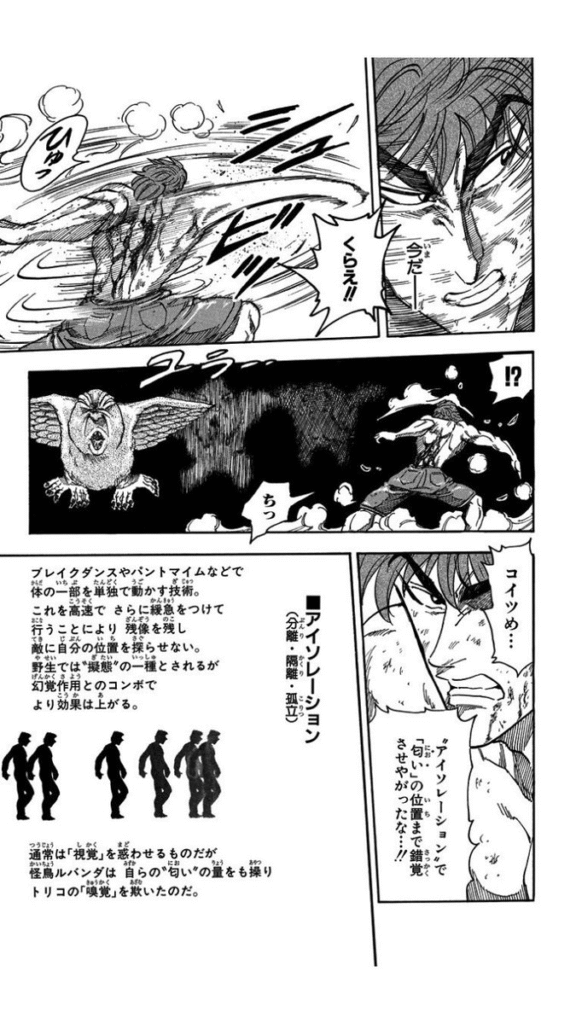

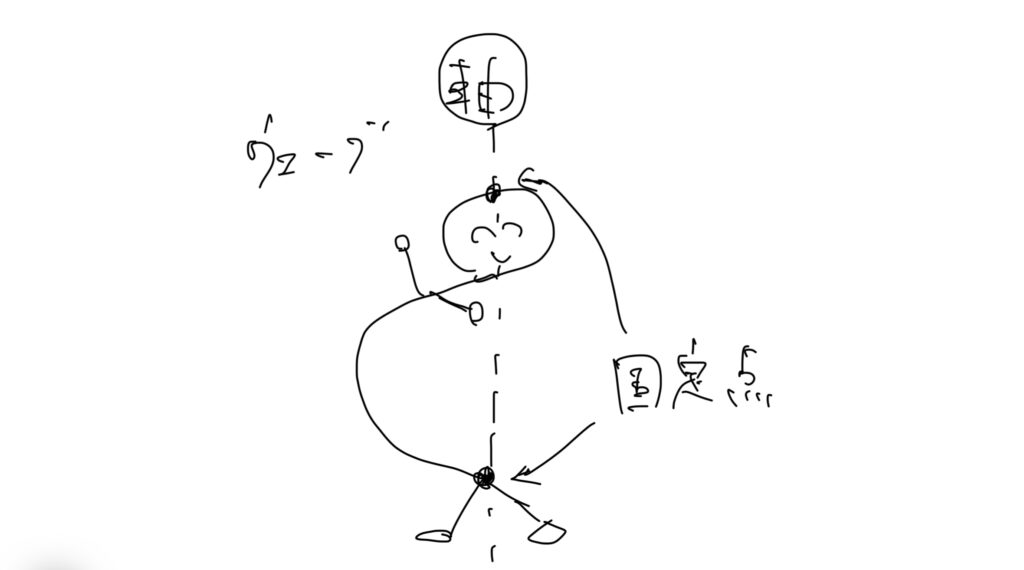

『アイソレーション』と聞くと、一般的には、”滑らかな動き”や”不思議な動き”をするための練習方法であると解釈されているため、手先や足先などの末端に意識が向きがちです。しかし、本当に意識すべきは、”アイソレーションされた末端に対して固定されたポイントを置くこと”です。例えば、身体のウェーブを上から下に通す場合、可動域を広く使う胸やお腹、腰の意識だけではなく、ウェーブの「軸」を形成する頭と足の固定こそ重要であると考えています。「軸」は身体の中で固定点を一つ以上設定することで、自然と形成されます。

仮に、身体の固定点を設定せずに「軸」が無い状態でウェーブをしても、アイソレーション(分離)する基準点が確認しづらくなるため、”滑らかさ”や”不思議さ”は失われてしまいます。波は水面という軸があって初めて波と認識できるのであり、最初から波だけで構成された海を見ても、それを海水の特別な動きである『波』と認識することはできません。アイソレーションで可動域や滑らかさを磨くことに加えて、身体の固定されたポイントの意識も同じだけ練習しなければ、真にアイソレーションを会得したとは言えません。

アイソレは”動かす部分の意識”ではなく、”動かさない部分の意識”こそ真髄であるという考え方がご理解いただけたのではないでしょうか。では、この意識をもとにロックダンスにおいてのアイソレーションの活用方法について考えてみましょう。そもそもロックダンスでアイソレーションがメインとなるような技は存在するのでしょうか?

あんまり思いつきませんよね。

トゥエル、ロック、スクービードゥといった技は、どれも「この部位だけを意識的に動かそう!」みたいな意識は持つことはほとんどないと思います。ロックダンスを作った人たちの動きを見ても、故意的にアイソレーションで飾ったムーブは見受けられません(あったら教えてください)。となると、ロックダンスの元来のかっこよさは、ストップだったりリズムだったりがメインなのではないでしょうか?それは時代を超えても大きく変わっていないように感じられます。では、先述の疑問に戻りますが、なんのためにアイソレーションを練習するのでしょうか?

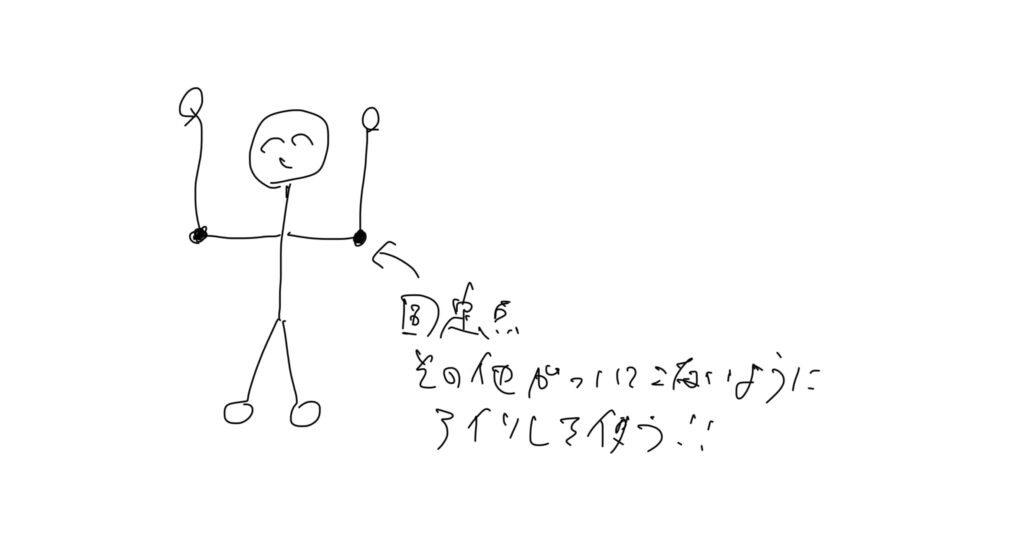

私が思う、ロックダンスにおいてのアイソレーションの活用方法は、ここまで述べてきた固定点の設定そのものであると考えています。ロックダンスの魅力である、アームスの軌道やポージングは固定された箇所の配置の方法でその人のかっこよさや個性が最大限引き出されます。となると、アイソレーションにおける固定点づくりの重要性をそのままシルエットづくり活かすことができると思いませんか?

上記の考え方に基づく、ロックダンスにおけるアイソレーションの活用方法は以下の通りです。

▼大きい関節を固定して末端をクリアに見せる

首、肩、肘、腰、膝、足首など、これらの関節を動かさないように固定してその他の末端部位を稼働させることで、雑味なくクリアなシルエットを表現できます。トゥエルを例にすると、腕を頭の位置まで引き上げたときに、首や肩が一緒に付いてきてしまうと、トゥエルが見えづらくなってしまいます。首や肩をアイソレーションでぐっと固定してあげて、腕のみを引き上げた方がクリアなトゥエルを出力できます。水面が存在することで波のシルエットが認識しやすくなる状態です。アームスとステップがメインのロックダンスにおいて、この意識は欠かせない技術と言ってもいいでしょう。ダンス始めたての大学生が、リズムや動きそのものは合っているけど、コレジャナイ感を感じるのはこの関節の固定が適切になされていないことが原因である場合がほとんどです。

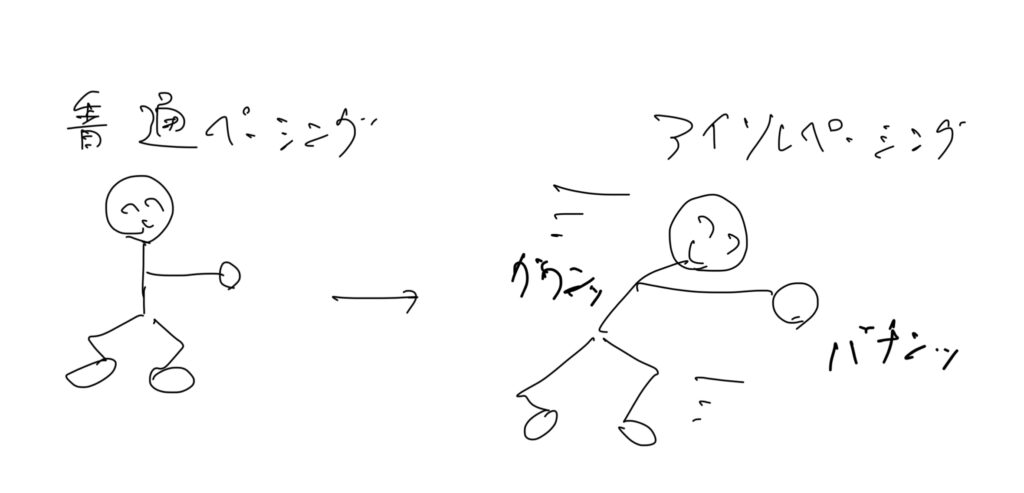

▼音量と音質を調整する

手先足先を普通に出力するのではなく、末端の一つ手前の身体の部位をアイソレーションさせ、その勢いに乗せて出力することで、動きの音量や音質を調整することができます。例えばペーシングの場合、胸のアイソレーションに乗せながら腕を出すと視覚的な、「バチンっ」と引き延ばしたゴムのように音量が大きくなり、「グワンっ」という柔らかな音質に変化します。これは胸からペーシングを出しているように見えますが、元を辿れば胸のアイソレーションの固定点となっている腰がしっかり固定されているからこそ音量と音質の調整が可能となっていると言ってもいいでしょう。

アイソレなんてものは要らない

こんな見出しにすると、アイソレーションを命の次に大事にしているダンサーが私の家まで怒鳴り込んできそうですが、それでもキッパリと「ロックダンスにおいて、外見のアイソレーション磨きは不要である」と大声で怒鳴り返してみせましょう(※これはあくまでロックダンスに限った話であることをご承知おきください。あと、大声を出すと近所の迷惑になります)。

固定点の設定を意識したアイソレの練習は最低限必要だとしても、可動域を広げるといった、アイソレを主体とした練習は優先順位は低いと考えています。「好きな人は突き詰めたらいいじゃん!」という、ごもっともすぎるご意見もあるでしょうが、私はそれすらもお勧めできません。その理由は、踊りに余計な選択肢を生み出すことになるからです。

「え?『選択肢なんてナンボあってもいいですからね!』じゃないの?」と、目下アイソレを練習されている皆さまおかれましては、違和感を覚えるところだと思います。自身のダンスを多角的に表現したいという気持ちはわかります。ですが、選択肢を増やすことが踊りの表現に幅を持たせるとは言い難いのです。選択肢と言えば聞こえはいいですが、言い換えれば、「情報過多」の状態なのです。私がアイソレーションは不要であると唱えている最大のポイントは、この踊りの「情報過多」を抑制できるからです。一定の型が決まっているような、フレームの根強いロックダンスにおいて、アームス、ステップ、リズム、ストップに加えて、ここにアイソレーションの動きも加えるとなると、どこに重点を置いて踊るべきなのか、見ている側はどこを見るべきなのかがわかりづらくなっていきます。ダンスバトル、コンテスト、ショーにおいて、踊る側も見る側もある程度の一貫性が必要であるため、内容を手広く展開するのは良い方法とは言い難いのです。サイゼとかガストでドリンクバーを意気揚々と注文したものの、結局飲むのって2-3種類程度に落ち着きませんか?一回の注文で全種飲む人を私は見たことありませんし、もしそんな人がいたとしたら「生きづらそうだな…(ドン引き)」という印象を受けます。

本当に踊りの幅や多角的な表現を求めるのなら、ひとつのものごとを突き詰めた先にあるものだと考えています。「アームスってこういう出し方じゃなくて、ニュアンス変えてみたりタイミングを変えると見え方変わるよね」みたいに、一つの動きを軸にいろんな視点から追及するほうが表現は広がっていくと考えています。あれやこれや手を付ける経験は大事ですが、そこから得た経験を活かして一つに絞っていくことが何よりも重要なマインドです。これはアイソレーションに限った話ではなく、表現全体に対しても同じことが言えます。次の章で、この「情報過多」がどれだけあなたのメッセージを殺しているかを見ていきましょう。

伝えたいメッセージは一つに絞ること

全部言うから伝わらない

先述の「情報過多」という状態は、なにもダンスに限った話ではありません。言語コミュニケーションの場ではこの状態が往々にして発生しているのです。

「突然ですが、皆さんの自己PRをお聞かせください。」

と言われたら、皆さんならどのように自分をアピールしますか?(企業やアルバイトの面接を思い出しますね☆)あなたは初対面の人に自分を”良い形”でを知ってもらおうと、得意なこと、趣味、スキル、キャリアなどの、あなたの色んな持ち物をその人に紹介しようとしていませんか?自分のこれまでのことを余すことなく全部伝えようとしている状態です。とあるTさんの例を見てみましょう。

自分は幼いころからダンスを続けており大会優勝経験もあります。ダンスで感じたことやできごとについての考察をブログにまとめています。また、趣味でYouTubeでゲーム配信をやっています。登録者はまぁまぁですが収益化してるんですよ。仕事はPythonとSQLを用いたデータエンジニアをやっており、業界経験は5年目です。生成AIを活用したLLMの知識もあります。現在はフルリモートで仕事ができています。たまの休みに山登りして頂上でカップラーメンを作って食べるのが好きです。アニメはプリキュアシリーズが好きです。プリキュアシリーズはキャラクターの行動や表情から心境を考察するのが好きです。それから週1でサウナに行くのも好きで必ず3セットはサウナ、水風呂、外気浴を回したいタイプです。あ、水風呂は10℃以下でないと水風呂だとは認めていない派閥です。食事は1日1食を心がけており、季節や体調によって1.5食にしてパフォーマンスを調整しています。意識が高いわけではなく、常に高いパフォーマンスで仕事や趣味に没頭したいタイプでして…

聞いてらんないよ

いや、わかるよ?いろいろ勢力的に取り組んでんだよね?で?あなたは結局何者?何が得意なの?どういう性格の人なの?この自己PRからは、ただただガッツのある変態という印象しか得られません。聞き手にしてみたら情報が多すぎて情報の照準が定まっていないように感じます。あなたの言いたいことは、”言いたいことしか言っていない”から伝わらないんです。自分語り乙。

ここまでの話ってダンスも一緒だと思いませんか?いや、むしろダンスのほうがもっとシビアなはずです。自己PRは言葉や喋り方で多少の補足はできますが、ダンスは限られた音楽と時間の中で、言葉なしで相手にメッセージを届けないといけません。そんな中で、あれやこれや技を詰め込んで、こういうスタイルもいけるし、こういう音の聴き方もいけるぜ!とお得な詰め合わせパックみたいなムーブをしちゃう人いませんか?こういう人はもしかしたらダンスの技術は高いかもしれません。ですが、何屋さんなのかが見えてこないのです。トラファルガー・ローもあだ名をつけられないレベルです。これはジャッジ側の見方に問題があるわけではなく、ジャッジの脳の処理を停止させるダンサー側に問題があると考えています。「わかりやすくムーブするべきだった」と反省される方もいますが、その表現に私は若干の違和感があります。日本語の「わかりやすい」とは「簡単」とか「優しい」というニュアンスが強いですが、この問題においては「わかりやすい」ではなく「主張が強い」とすべきです。主張を絞って前面に押し出すことで、ジャッジに伝わるムーブになるはずです。

重要なものだけを伝えるには?

それでは主張を前面に、かつ、メッセージを絞った自己PRとはどんなものでしょうか。

私は、ダンス歴が20年以上あり、大会にも出場して受賞歴も豊富です。ですが、決して楽な道のりではなく、今でも勝ったり負けたりを繰り返しており思い通りの結果を得られていません。私のこの経験から、負けている人の目線にも、勝っている人の目線にも立つこともできるので、人の感情や動作に対するダンサー向けブログを投稿しています。ブログの内容はダンサーの視点を持ちつつも、持ち前のプログラマチックな論理構成で展開されているため、ダンサーにもそれ以外の方にも読みやすいとご好評を得ています。

先ほどのPRと比べてこのPRはどう感じましたか?特殊(奇異)で印象に残りそうな人というイメージが湧きませんか?ただ受賞歴があるダンサーはこの世に掃いて捨てるほどいますが、ブログでダンサーのマインドやムーブについて、言語化してまとめている人は多分この人だけだと思います。ダンサー×ブログで属性を掛け合わせて情報を一つに絞ることで、相手に伝わりやすく印象に残るようにしているわけです。

さっきのYouTubeだか、山登りだか、プリキュアだかの情報は殺しました。情報は相手のニーズに即して提供すべきであり、今回の自己PRなら「初対面の相手がどんな人物かを知りたい」というニーズがあるはずです。それはあなたのことを隅々まで知りたいという意味ではなく、全く知らない状態から抽象的に全体像を掴んで理解を図りたいという意味なのです。そこから相手が必要に応じて、「休日の趣味は?」とか「ハマっているアニメは?」という質問を投げてきてはじめて、「山登りです!」とか「プリキュアです!!!」と具体的な情報を回答していくべきです。相手のニーズに即した情報提供こそ、リズミカルなコミュニケーションを生むと考えています。

見ている側のニーズに合わせて情報を絞っていくというのは、当然ダンスにも通ずるところがあります。なんでもかんでもいろんな技やアイソレを披露するのではなく、アームスの精度×独特のリズムワークという掛け合わせや、ステップ重視×ストップのタイミングという掛け合わせで踊る方が、踊る側も見る側もストレートに主張のやり取りができると思います。情報が限られているからこそ、見ている人がより細かい動きまで注視するようになりダンサーの正体を勝手に掴みにいくようになるのです。

結論、メッセージはバランスを考えるのではなく、一つに絞ることを意識するべきです。「俺はもっとできるのに!」と恐れずに、その瞬間のそのとき聞こえた音楽に対して、余分をそぎ落としたストレートなメッセージを伝えることが重要です。メッセージがあふれかえっている「情報過多」の状態は、ジョナサンとかココスでドリンクバーを意気揚々と注文して、それを全部混ぜて相手に飲ませてるのと一緒です。おいしくはないが思い切ってマズイとも言えないあの味です(良い大人の皆さんは今日日ファミレスでそんなことしないでくださいね☆)。

まとめ

長々と書いてきましたが、今回は、自身が表現すべき「メッセージ」を伝えるためには、不要な情報をそぎ落とすべきだということと、そのマインドでロックダンスをするのならアイソレーションなどの、様々な技術を手広く習得するのはお勧めできないという内容でした。

〇アイソレーションの本質は「動かす」じゃなくて「動かさない」

軸の固定こそがロックダンスの説得力を生む。エグい可動域より、美しい固定点。波は水面があるから波として認識できるように、ダンスも軸があるから動きとして認識される。

〇選択肢を増やすことと、表現の幅を広げることは別物

技術を全部詰め込んでも伝わらない。情報過多は、結局何も伝えていないのと同じ。メッセージは絞れば絞るほど強くなる。ドリンクバー全種類混ぜても美味しくないでしょ。

『経験を増やす』というのは大事です。アイソレやらなんやらをどんなものか知っておくことは悪くないです。ですが、『取り組みを増やす』というのは限界があります。それを全部やって全部出すのは別問題です。「やればできる」とか「これだけやってて偉い」といった、「努力」を重視した風潮は正直私は好きではありません。努力そのものよりも努力するに至った”判断”をもっと重視すべきです。そもそも、よっぽど努力しなきゃならないコトって大して好きなコトじゃないケースがほとんどなので、とっととやめたほうがいいよねって話はまた別の機会に…!

最後までご精読いただきありがとうございました!

コメント