こんにちは!とーやです!

先日開催されました、アニソン2on2全国大会の【VORTEX DUO】東京予選にて、謹んでジャッジをさせていただきました。

大会の感想を一言で表すのなら、

え、みなさん調子よかったんですか?

いやね、失礼な話だとは思うんですよ。いつも本調子じゃないみたいな言い方は。ですが、正直なところ申し上げる、出場されていたダンサーに置かれましては、いつもの1.5倍くらいのキレのあるパフォーマンスをされているように見受けらました。 もしかして、あの日の王子モンスターってバフが掛かるフィールド魔法かなんか張ってあったんですか?「僕っていっつもこんなキレキレな人たちに囲まれてバトル出てたっけ?」と、自分の自信を喪失させられるような気持ちに陥りました。

そんなハイパフォーマンス、ハイクオリティな状況の中でジャッジさせられる気持ちってわかります(憤怒)?ムーブやチームに対して意識的にいろんな要素をかいつまんで、優劣の妥当性を短時間で吟味して手をあげる気持ちってわかります(狼狽)?現場にいらっしゃった皆さんだったら、私の心情を扇風機も思わず首を縦に振るほどうなずいていただけると思います。とにかくレベルの高いイベントでございました。

ジャッジ総評でも簡単にお話ししましたが、今回のイベントクオリティの高さで具体的な技術に言及するのは野暮というもんです。もちろん技術で命運が分かれた瞬間もありましたが、私が何よりも感じたのはチームワークが勝敗の要因に影響していたことです。

そこで、今回は「ダンスバトルに勝つチームビルディング」と題して、予選と本戦でとーやが感じた、勝っているチームに共通するチームの作り方をメインに【予選編】と【本戦編】に分けて書き殴っていきたいと思います。

【予選編】勝負を決めたのは”チームの差別化”

あなたたちのチームを一言で表すなら?その一言は魅力的に聞こえますか?

前述したとおり、なんだかみなさんいつにも増してキレキレだったので、予選通過チームを選ぶのが地獄の極みでした。勘弁してくれよな(溜息)。スタイルやジャンルも多岐に渡るため、限られた時間の中で一つずつの要素を真剣に吟味して点数をつけていくというのは不可能な内容でした。特に私がジャッジさせていただいたBサークルはb-boyがめちゃくちゃ多かったです。私はLockerなので、数あるb-boyチームの中からそれぞれの良さを汲み取って評価するというのは、サイゼリヤの間違い探しぐらい難易度が高かったです(※あくまでLocker視点で適切に評価したつもりではいます)。

このような熾烈を極める予選で私が意識して見ていたのは、その「チームを一言で表すとどういうチームなのか?」という部分です。例えば、「スピーディなルーティンが売りのチーム」や「個人技で相手を完膚なきまでに張り倒すチーム」など、チームとしてのテーマがはっきり見えているかを意識していました。このチームテーマが他のチームとの明確な違い、いわゆる”チームの差別化”となり、印象に残りやすく選ぶ基準にしやすいのです。予選を突破したチームに共通するのは、このチームテーマがはっきりとしていて、かつ、魅力的に映っていたことにあります。具体的にBサークルを通過した上位チームをとーや的なテーマで言うなら、「柔のLockと剛のBreakチーム」、「ハイカロリーアタックチーム」、「二刀流リズムアンドフローチーム」などというように感じ取ることができました。チームテーマが一言で表せると、どんなチームでどんな特徴があったかをいつでも思い出すことができます。

予選では、個人の技術が非常に高いチームがたくさんいました。しかし、チームテーマという観点で「上手いチーム」というだけでは他にもわんさかいるため、差別化が難しく点数をしっかりと渡すことができませんでした。こういうと、「そんなチームテーマなんて後付けじゃん!」「要は上手い奴が勝つんだろ!」と思われている方もいらっしゃることでしょう。しかし、私から言わせると、上手い人ほどチームテーマを明確にしているはずです。自身の長所短所を理解して、相方とどのように長所を活かしあうかを考えているはずです。メンバーの長所が掛け算となってチームの長所となり、チームテーマの輪郭が見えてくると考えています。

ということは、仮に技術に自信がないとしても、自身の長所短所を理解してチームへの長所に落とし込めば必ずチームテーマは定まるはずです。そして、このチームテーマがはっきり定まっていれば、「必ず予選を通過できる!」とまでは言えませんが、少なくとも比較対象としてジャッジの頭には色濃く残り続けます。

【本戦編】”チームの最大化”が納得感を生む

コミュニケーションがチームの上振れを演出する

本戦のバトルはどれも甲乙つけがたいハイレベルなものばかりでした。「ショーシャンクの空に」と「タイタニック」のどちらが良い映画か決めろと言われているくらい甲乙つけがたかったです。まじで困る(溜息)。このような状況下で「どちらが上手いか」のみを基準として勝敗を決定することは、雲を掴むがごとく不可能なことです。そのような状況で私が勝敗を決定した最大の要素は「このチームが勝つべきだ」と自然に感じさせる”納得感”でした。

”納得感”とは、言い換えれば「判断するにおいての裏付け」が取れている状態のことです。例えば、どこの馬の骨かもわからない人からお金を貸してほしいと言われても、自分の大事なお金をそうやすやすとは貸しませんよね?ですが、どんな仕事をしていて、どんな生活を送っていて、どんな性格であるかをある程度把握している友人であれば、お金が返ってくる可能性の裏付けが取れているので、前者よりもお金を貸しやすいはずです(お金の貸し借りは無いに越したことはないケド)。

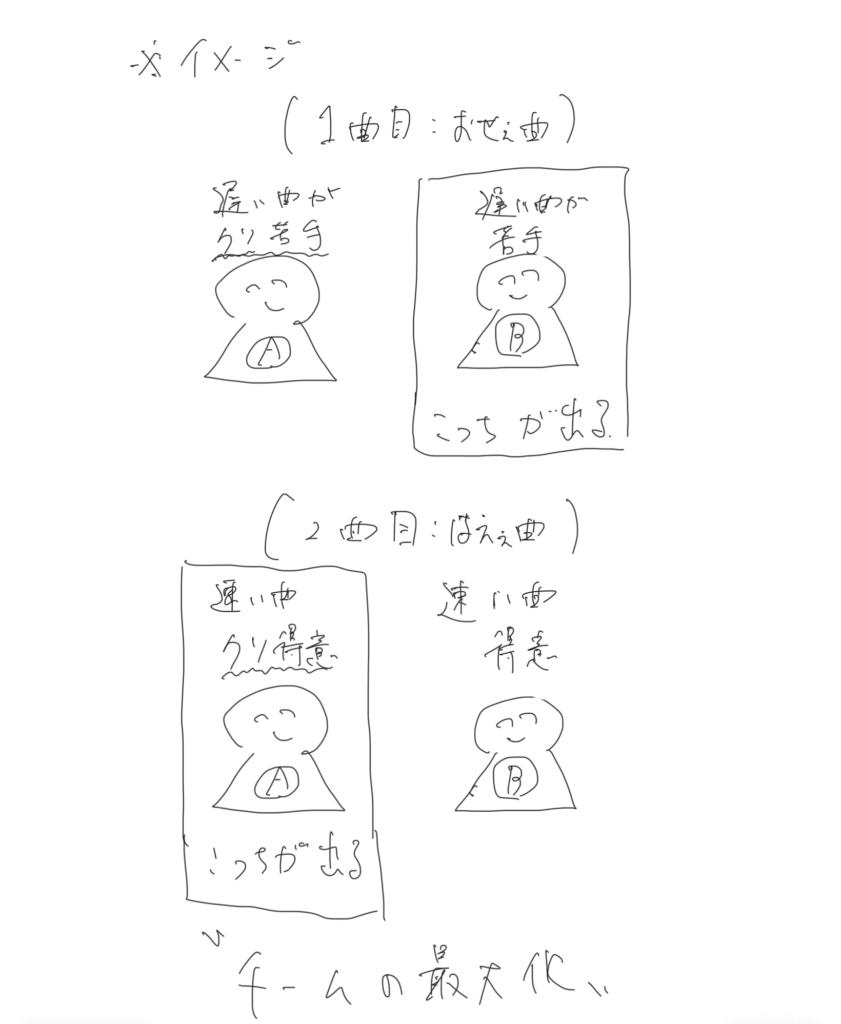

では、ダンスにおける”納得感”を生む裏付けとはなんでしょうか?技術や音楽理解なども裏付けになり得ますが、正直、それらの要素で比較できるほどの差を感じられませんでした。今回のバトルで言う私の中での”納得感”とは”チームの最大化”が図れているかどうかということです。”チームの最大化”とは、例えばチームで2ムーブする際に、1曲目が遅い曲で2曲目が速い曲だったとします。メンバーのどちらも遅い曲が苦手だった場合、より苦手ではない人が遅い曲で踊り切ること、あるいは、速い曲がより得意である人が2曲目を踊ることです。要するにチームでの上振れを意図的に引き出すことを意味しています。

これは曲の例に限らず、対面ダンサーのジャンルやジャッジの顔ぶれ、ルーティンの有無などでも最大化していくポイントは変化していきます。トーナメントの上位に残っているチームほどこの”チームの最大化”による恩恵を大きく受けていたと感じました。”チームの最大化”により納得感が生まれてジャッジは手を上げやすくなります。

「といういことは相方の好き嫌いをたくさん知ればいいんだな!」「俺は相方のこと大好きでなんでも知ってるから大丈夫だ!」とチーム愛に満ちた素敵なあなたも少し待ってください。本当にあなたはそれで相方のことを真に理解できるのでしょうか?これは数値的な理解度という意味ではなく、「いろんな切り口でその人のことを観察できていますか?」という意味です。付き合いが長い友だちの知られざる一面や、正直ひいちゃう一面というのは、長年連れ添ってもまだまだ出てくるものです。その人を多様な角度から見つめることで、本人ですら気づかない特性が見つかるかもしれません。「遅い曲苦手っていってるけど、遅い曲でのこいつのムーブめっちゃ沸いてるよな…」とか、「こいつは俺にすごくいい顔してるけど、周りにお金借りてるらしいな…」など、意識的に観察することをお勧めします。いろんな切り口でその人を見るときは、ダンス以外の友だちや仕事の同僚などから話を聞くといろんな顔が見えてきます。コミュニケーションとは対本人だけではなく、対環境に対しても積極的に行っていくべきです。

ダンスバトルは運の要素も大きく絡んでくるため、理論上の”チームの最大化”を実現することは難しいです。目指すべきは、音楽がかかっているその瞬間でベターな選択を常にできるようにすることです。このベターな選択をできるように、チーム内で日ごろからコミュニケーションを欠かさずいる必要があります。サウナとか飲みとか行った方がいいよみんな(適当)。

「友だち」と「仲間」の違いを知ろう

向いている方向が一緒じゃなきゃ結果は出ない

予選も本戦もチームワークが根底にないと勝ち切るのは難しいことはご理解いただいたかと思います。ここでみなさんに一つ質問です。「友だち」と「仲間」の違いとはなんでしょう?日常生活で「友だち」という言葉は結構使いますけど、「仲間」っていうと仰々しくて使いづらいですよね。これらの言葉は状況によって意味合いが異なります。私が思う「友だち」と「仲間」の違いは「ビジョン共有」の有無であると考えています。

「友だち」とは、語弊を恐れずに言えば都合の良いときに仲良く話したり遊んだりする関係であり、「仲間」とは一つのビジョン(目標)に向けてお互いに力を分かちあう関係です。あなたの周りの人たちを想像してみてください。親身になって相談に乗ったり助けてくれることはあるかもしれませんが、自分の掲げる目標のために力を貸してくれる人はどれくらいいるでしょうか?目標に向かって日々邁進しているダンサーの皆様なら、この内容も少なからず理解できることでしょう。

APOP界隈は仲良くしてくれる人が非常に多いです。ですが、この「ビジョン共有」できる人は正直言って少ないです。僕とバトルに出たことがある人ならわかると思いますが、バトルへの目標を明確に決めてそこから逆算してルーティン等の練習にとりかかります。ビジョンを設定・共有することでお互いの向き先と温度感を揃えることをとても大事にしています。先輩後輩に関わらずお互いに意見を出し合い、ときには意見の衝突もあります。衝突があっても共通のビジョンを持っていれば互いの意見に一定の理解が生まれます。「友達」の場合、ビジョンの共有がなされていないので意見もあんまり出ないし、意見があったとしても衝突を避けてどちらかが折れることが多いです。嫌になったら音信不通になっちゃえばいいですからね。ビジョンを共有する「仲間」となった瞬間、その人と一緒に目標を達成すべくお互いに力を与え合う関係になるべきなのです。

僕自身、長らくチーム活動をしてきた人間です。最初はビジョンもなにもなく、メンバーの前で意見することができませんでした。その当時は嫌われることを恐れて意見を持っていなかったのだと思います。しかし、それでは自分が求める結果を得ることはできません。それで後悔した経験は数えきれないほどあり、ときにはみんなから嫌われていた時期もありました(マジキツイ)。ですが、「仲間」と呼べる人間とビジョンを共有した今では、仲間のために力になりたいと、意見をたくさん出して少しずつですが前進しています。おかげで今では多くの人が自分の存在を認めてくれていると感じています。人間の発揮できる能力を「1」としたときに、どれだけ頑張っても人間「1」しか出せないのなら、相方が出せる「1」を足して「2」にした方がより早く結果に近づくと思いませんか?

まとめ

本記事のまとめは以下の通り!

〇チームの差別化

チームテーマを決めて、それが他者から魅力的に映るかを考えること。

〇チームの最大化

音楽、順番、ルーティン等でチームでの上振れを意図的に狙うこと。

〇「友だち」と「仲間」の違い

共に結果を出したいなら「ビジョンの共有」をして、お互いの向き先と温度感を揃えること。

今回のVORTEX DUOをジャッジしてみて改めて感じたのは、「チームビルディングの重要性」です。個人の技術力が高くても、チームとしての明確なテーマやコミュニケーションによる強みの最大化がなければ、勝つことは難しいです。また、明確なビジョンを共有して、忌憚ない意見交換ができる「仲間」としての関係性を築くことが、長い目で見て勝ち続けるチームの秘訣なのではないでしょうか。

ご精読いただきありがとうございました!

はしがき

予選で個人的に印象に残ったチーム

ここでは、予選を上げさせることは叶わなかったけど、私の脳裏に今も焼き付いている良かった人(チーム)をつらつらとリストアップしていきます。普段、私のブログでは実名を出すのはできる限り避けているのですが、今回の予選サークルは本当にレベルが高かったので、さすがにね。

〇ぽょン

ルーティンの入りとスピード感はサークル内ではずば抜けてた!もうちょい揃ってると言うことないですね!

〇あきばかキッズ

芋太郎のTUTでありながら間とノリとリズムチェンジを自然に繰り出せるのは本当に秀逸。自分の軸を据えていろんなものを枝葉にくっつけて個性を出しているのは、ダンサーとしてクリエイターとして素晴らしい。

〇千葉帝国陸軍

ばしゅんの相変わらずの脚性能にあっぱれ。どの人が見ても「すごい!」って納得させられたら無敵かも。みょものフローの中の緩急はずっと見てられるね。もっとオーバーに「すごいんだぞ」アピールしてもいやらしさはないと思うの。

〇恐ろしいほど対極crew

上がったと思ってたチーム。アベレージが高いとはこのこと。ムーブにおける波形が目で見えて、かつ、それをコントロールできたら支配的なチームになりそう。

〇豆腐屋一味

キッツァーのたたずまいとフロアを制圧してる感って実は誰にもできないことだったりするんです。

〇負けヒロインと付き合いたい

のすけが本イベント内でおそらく一番ショートムーブだったと思う。やりたいネタ、とりたい音を取ってとっとと帰っていく様には痺れてしまったよ。

〇めんめんシスターズ

b-girl二人組。女子だからとか一切関係なく、きっちりネタを詰めて、自分たちの強みを活かして戦っていてギャップがとても素敵でした。ムーブの流れにひっかかりが無くなればもっと見やすそう。

〇銀河桜

あいやしばらくさんのトップロックかっこよかった。大人の渋い色気と現実を受け入れても前へ進む泥臭さとが混じってて、日曜ドラマの主人公みたいなそんな感じ。

〇Operate son

一人目の男性のPOPとTUTとノリが非常に上手く調和されていて、ずっと印象に残ってます。その器用さのどこか一点が尖りだしたら手が付けられないよ。

〇OZ

点火やりすぎだよ笑。ボディコントロールから足先に至るまで雑味の無い洗練されたダンスでした。こういうダンス見てると自信無くすんだよね…はぁ…

ってところですかね。あくまで私の独断と偏見での印象ですので、皆さんとの考えに乖離があることは何卒ご了承ください。以前どこかで言ったのですが、個人賞(今回で言うVOLTEX賞)以外で良かった人の名前を上げちゃうと価値基準がブレて個人賞の価値が下がるように感じるので、できる限り言わないようにしてました。だけど今回はさすがにね(溜息)。

コメント